Жидкостные приборы для измерения давления. Поправка к показаниям жидкостных манометров

Давление в жидкости измеряется приборами:

Пьезометрами,

Манометрами,

Вакуумметрами.

Пьезометры и манометры измеряют избыточное или манометрическое давление, то есть они работают, если полное давление в жидкости превышает величину, равную одной атмосфере = 1 кгс/см2= = 0,1 МПа. Эти приборы показывают долю давления сверх атмосферного. Для измерения в жидкости полного давления P необходимо к манометрическому давлению прибавить атмосферное давление, снятое с барометра. Часто в гидравлике атмосферное давление считается величиной постоянной pатм = 101325 " 100000 Па. Пьезометр обычно представляет собой вертикальную стеклянную трубку, нижняя часть которой сообщается с исследуемой точкой в жидкости, где нужно измерить давление, а верхняя её часть открыта в атмосферу. Высота столба жидкости в пьезометре является показанием этого прибора и позволяет измерять избыточное (манометрическое) давление в точке по соотношению

где hP -- пьезометрический напор (высота), м.

Упомянутые пьезометры применяются главным образом для лабораторных исследований. Их верхний предел измерения ограничен высотой до 5 м, однако их преимущество перед манометрами состоит в непосредственном измерении давления с помощью пьезометрической высоты столба жидкости без промежуточных передаточных механизмов.

В качестве пьезометра может быть использован любой колодец, котлован, скважина с водой или даже любой замер глубины воды в открытом резервуаре, так как он даёт нам величину hP .

Приборы для измерения давления Манометры (рис. 4) чаще всего применяются механические, реже -- жидкостные. Все манометры измеряют не полное давление, а избыточное

Преимуществами манометров перед пьезометрами являются более широкие пределы измерения, однако есть и недостаток: они требуют контроля их показаний. Манометры, выпускаемые в последнее время, градуируются в единицах СИ: МПа или кПа. Однако всё ещё продолжают применяться и старые манометры со шкалой в кгс/см2, они удобны тем, что эта единица равна одной атмосфере. Нулевое показание любого манометра соответствует полному давлению p , равному одной атмосфере.

Вакуумметр по своему внешнему виду напоминает манометр. Показывает он ту долю давления, которая дополняет полное давление в жидкости до величины одной атмосферы. Вакуум в жидкости -- это не пустота, а такое состояние жидкости, когда полное давление в ней меньше атмосферного на величину, которая измеряется вакуумметром. Вакуумметрическое давление, показываемое прибором, связано с полным и атмосферным так:

= , - P , (14)

то есть, вакуум -- это разность между атмосферным и полным давлением.

Величина вакуума не может быть больше одной атмосферы, то есть предельное значение " 100000 Па, так как полное давление не может быть меньше абсолютного нуля.

Для закрепления понятий пьезометрической высоты hP , манометрического или избыточного давления и вакуума приведём примеры снятия показаний с приборов:

Пьезометр, показывающий hP = 160 см вод. ст., соответствует в единицах СИ избыточному (манометрическому) давлению = == 16000 Па и полному давлению P = 100000 + 16000 = 116000 Па;

Манометр с показаниями = 2,5 кгс/см2 соответствует водяному столбу hP = 25 м и полному давлению в СИ P = 0,35 МПа;

Вакуумметр, показывающий = 0,04 МПа, соответствует полному давлению P = 100000 - 40000 = 60000 Па, что составляет 60 % от атмосферного ,.

Классификация приборов

2. Манометры и вакуумметры – приборы для измерения положительного избыточного давления и вакуума – отрицательного избыточного давления, взятого с положительным знаком. Приборы, измеряющие оба эти давления, называются мановакуумметрами.

3. Дифференциальные манометры – приборы для измерения разности давлений.

4. Приборы для измерения малых величин избыточного давления или вакуума – микроманометры.

Приборы для измерения давления имеют следующие классы точности: 0,005; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 4,0; 6,0. Приборы с классами точности 0,005…0,4 используются как образцовые, а остальные – как рабочие (или технические).

По принципу действия различают приборы жидкостные, пружинные, поршневые, электрические, комбинированные и др.

Жидкостные приборы

Принцип их действия заключается в том, что измеряемое в точке подключения давление уравновешивается давлением столба жидкости, высота которого служит мерой давления.

Пьезометр применяется для измерения положительных и отрицательных избыточных давлений и представляет собой прозрачную трубку, один конец которой открыт и сообщается с атмосферой, а второй подсоединен к месту измерения давления (рис. 1.2).По показаниям пьезометров 1 и 3 определяются положительные избыточные давления соответственно в точке А и на свободной поверхности :

; ![]() , (1.5)

, (1.5)

где и - плотность и удельный вес в сосуде и пьезометрических трубках.

Для измерения отрицательного избыточного давления пьезометрическая трубка должна быть изогнута и подключена к месту измерения давления, таким образом, как это показано на рис. 1.2. При этом уровень жидкости

(той же самой, что и в сосуде) в правом открытом конце пьезометра будет ниже, чем в точке подсоединения прибора, который будет называться - образным пьезометром.

- образныймановакуумметр (рис.1.3) отличается от него тем, что в нем используется рабочая жидкость, удельный вес

которой значительно превышает удельный вес жидкости в сосуде. Это позволяет уменьшить высоту подъема жидкости в приборе, а соответственно - и его габариты, и увеличить диапазон измеряемых давлений.

Избыточное давление в точке А определяется из выражения

![]() . (1.6)

. (1.6)

Чашечный мановакуумметр(рис. 1.4) представляет собой модификацию -образного

прибора, у которого одно из колен заменено чашкой. Ее диаметр велик по сравнению с диаметром трубки, что позволяет пренебречь изменением уровня жидкости в чашке, принимая его за “0” отсчета. При необходимости поправку можно учесть, исходя из равенства изменения объемов жидкости в трубке и чашке.

По показаниям прибора (рис. 1.3) отрицательное избыточное давление в точке А находится по зависимости

При положительном избыточном давлении в точке присоединения прибора уровень рабочей жидкости в трубке будет выше уровня в чашке, а разность - положительной.

Дифференциальный манометр (рис. 1.5) обоими концами изогнутой прозрачной трубки 1 присоединяется к точкам, разность давлений в которых необходимо определить.

В приведенном примере это разность давлений и на уровнях центров сосудов 3 и 2, заполненных одинаковой жидкостью с плотностью .

Поверхностью равного давления будет горизонтальная плоскость 0-0, в которой давления, создаваемые столбами жидкости в левой и правой трубках, будут одинаковы. Это условие записывается уравнением

из которого получаем после некоторых преобразований:

т. е. для определения разности давлений в точках присоединения прибора необходимо знать не только его показания , но и разность высот мерных точек.

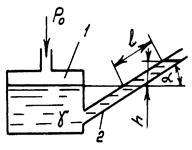

Для увеличения точности при измерении малых давлений в газах (до Па) применяют чашечные микроманометрыс наклонной трубкой (рис. 1.6).

|

| Рис. 1.6. Микроманометр |

При измерении положительного избыточного давления чашка 1 заполнена рабочей жидкостью, сообщается с местом его измерения в какой-либо газовой среде, а верхний конец наклонной трубки 2 – с атмосферой.

Под действием давления жидкость в трубке перемещается на величину , а значение измеряемого давления определяется из выражения

где - угол наклона трубки относительно горизонтальной плоскости.

Благодаря простоте устройства, высокой точности измерений давления и стабильности обеспечения этой точности с течением времени, жидкостные приборы стали широко применяться в лабораторной практике, а также как образцовые при поверке и градуировке шкал других приборов для измерения давления.

Практически точность измерения давления жидкостными приборами определяется главным образом точностью измерения высот.

Ошибки в величинах определения плотностей, неточности градуировки шкал обычно незначительны.

К недостаткам жидкостных приборов следует отнести их хрупкость, нетранспортабельность, узкий диапазон измеряемых давлений, не превышающих 0,4 МПа для ртутных манометров, громоздкость. При использовании ртути и других тяжелых жидкостей, пары которых ядовиты, необходимо соблюдать меры предосторожности, исключающие контакт этих жидкостей с атмосферой и выброс в нее.

Пружинные приборы

Их работа основана на использовании закона Гука при деформациях под действием давления других элементов приборов – пружин, которые могут быть выполнены в виде изогнутой трубки, мембраны, сильфона и пр.

| Рис. 1.7. Схема манометра с трубчатой пружиной |

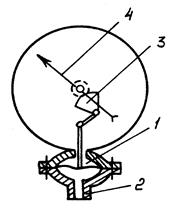

Манометр с одновитковой трубчатой пружиной (рис. 1.7) представляет собой помещенную в корпус 1 изогнутую по окружности трубку 4 с овальной формой в поперечном сечении. Один конец ее запаян и через передаточный механизм 5 соединен со стрелкой 6. Второй конец закреплен на держателе 2 со штуцером 3, с помощью которого прибор устанавливается в место измерения давления.

При положительном избыточном давлении трубка под его воздействием частично распрямляется, и ее деформация передается на стрелку, которая поворачивается на некоторый угол, пропорциональный измеряемому давлению.

В вакуумметре под воздействием атмосферного давления, большего внутреннего давления трубка сгибается.

Некоторые трубчатые приборы, называемые мановакуумметрами, измеряют положительное избыточное давление и вакуум.

В зависимости от материала, формы и размеров упругого элемента трубчатые манометры общетехнического назначения имеют шкалы с предельными значениями от 0,05 до 1000 МПа.

|

| Рис. 1.8. Схема манометра с мембраной |

В приборахсмембранной пружиной(рис. 1.8) упругий элемент – мембрана – представляет собой гофрированную, металлическую, круглую пластинку 1, защемленную между фланцами.

Под действием давления жидкости, поступающей через штуцер 2, мембрана прогибается и ее деформация передается на стрелку 4 прибора. Мембранные приборы применяются для измерения вакуума и избыточного давления, не превышающего 2,5 МПа.

Ценными качествами пружинных приборов являются портативность, универсальность, простота устройства и применения, огромный диапазон измеряемых давлений. К основным недостаткам этих приборов следует отнести нестабильность их показаний, называемую остаточными деформациями упругого элемента и изменением его механических характеристик, износом передаточного механизма и пр., что вынуждает периодически поверять пружинные приборы.

Содержимое отчета

Отчет должен содержать наименование и цель работы, рисунки жидкостных и механических приборов, схему экспериментальной установки, порядок проведения работы, расчетные формулы, таблицу с измеренными и расчетными величинами, выводы по работе.

1. Что такое абсолютное, избыточное, вакуумметрическое давление?

2. Объясните преимущества и недостатки механических манометров.

3. Что такое класс точности прибора?

4. Объясните цель поверки прибора.

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 2

РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ

Ц е л ь: знакомство с особенностями и основными закономерностями ламинарного и турбулентного режимов движения жидкости, а также определения критических параметров потока в круглых трубах.

Умение правильно определять режимы движения жидкости имеет большую практическую ценность, т.к. при разных режимах потери напора на преодоления сопротивления имеют различное значение.

В природе существуют два режима движения жидкости – ламинарный и турбулентный. Ламинарноетечение жидкости – слоистое, упорядоченное движение, при котором отдельные слои жидкости движутся относительно друг друга, не перемешиваясь между собой, а турбулентное- неупорядоченное движение частиц жидкости, которые движутся по сложным, изменяющимся во времени траекториям, интенсивно перемешиваясь между собой. Режим движения зависит от соотношения сил инерции и сил вязкостного трения в потоке, которое выражается безразмерным комплексом- критерием (числом Рейнольдса).

Для напорного движения в круглых цилиндрических трубах удобнее брать в качестве характерного размера внутренний диаметр.

Число Рейнольдса для труб

где V- средняя скорость жидкости в поперечном сечении, м/с;

d - внутренний диаметр, м;

Кинематическая вязкость, м/с 2 .

Число Рейнольдса, при котором ламинарный режим переходит в турбулентный, называется критическим. Нижний предел критического числа Re для круглых труб составляет Re крн ~2320. Верхний предел критического числа Re существенно зависит от условий входа в трубу, состояние поверхностных стенок, внешних возмущений и пр. и для гладких труб приближенно определяется как Re крв =12000....13000.

Для практических расчетов обычно исходят из критического числа Рейнольдса Re=2320 и считают, что при Re<2320 режим всегда ламинарный, а при Re>2320 – турбулентный.

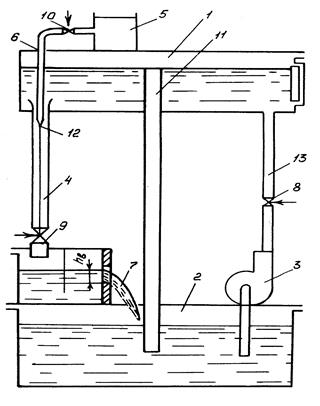

Порядок выполнения работы

1. Включить насос 3, открыть вентиль 8 и заполнить бак 1 водой до максимального уровня.

2. Измерить температуру воды.

3. С помощью крана 9 установить уровень воды над водосливом 7 (для первого измерения 25 мм).

4. Измерить уровень воды над водосливом.

Рис. 4.1 Схема экспериментальной установки

5. Открыть кран 10 и путем визуального наблюдения установить характер движения воды.

6. Результаты измерений занести в таблицу.

7. Установить новое значение расходов воды краном 9 и с 4-го пункта повторить измерение.

8. После 5....7 измерений закрыть вентиль 8, краны 9 и10 и выключить насос 8.

Отчет должен содержать тему и цель работы, схему установки, основные расчетные величины, таблицу измерений и вычислений и выводы по лабораторной работе.

Данные расчетов занесите в таблицу.

Таблица 4.1

Измеренные и расчетные величины

Контрольные вопросы

1. Чем характеризуются основные режимы движения жидкости?

2. Как вычислить число Рейнольдса?

3. Каков физический смысл числа Рейнольдса?

4. Какая существует зависимость потерь напора от скорости при разных режимах?

5. Чем характеризуется вязкость жидкости?

6. Как измеряется расход в данной лабораторной работе?

7. Что такое средняя скорость потока?

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 3

При установившемся движении реальной капельной жидкости вдоль напорного трубопровода (канала) переменного сечения происходит превращение одной формы ее энергии в другую в зависимости, например, от изменения площади поперечного сечения канала. Так, с ее уменьшением в направлении движения жидкости скоростной напор будет возрастать, а пьезометрический - уменьшаться (при неизменном или увеличивающемся геометрическом напоре). Кроме того, часть энергии потока жидкости будет расходоваться на преодоления гидравлических сопротивлений. В связи с этим полная его энергия не сохраняется постоянной, а уменьшается от сечения к сечению в направлении движения жидкости.

Для любых двух поперечных сечений 1-1 и 2-2 потока реальной капельной жидкости при установившемся его движении уравнение Бернулли имеет вид

Здесь -удельная потенциальная энергия положения или геометрический напор потока жидкости в соответствующем сечении, равные высоте расположения его центра тяжести сечения относительно выбранной плоскости сравнения; -удельная потенциальная энергия состояния или пьезометрический напор в соответствующем сечении, равные высоте подъема жидкости относительно его центра тяжести в пьезометрической трубке, установленной в этом сечении; - удельная кинематическая энергия или скоростной напор потока в і- м сечении; – суммарные потери напора между выбранными сечениями 1-1 и 2-2; плотность жидкости, принятая неизменной; – безразмерный коэффициент кинетической энергии, учитывающий неравномерное распределение скорости по сечению. Для ламинарного режима =2, турбулентного =1; V i – средняя по сечению скорость движения жидкости.

Левая часть и сумма первых трех членов правой части уравнения Бернулли представляют собой полные удельные энергии или полные напоры потока жидкости в выбранных сечениях, т.е. потери энергии между двумя любыми сечениями потока жидкости равны разности полных напоров в них. Эту связь можно представить и в таком виде

из которого можно заключить, что при возможных составляющих полных напоров в сечениях знаков разностей одноименных составляющих полных напоров в сечениях сумма этих разностей всегда должна быть положительной.

Отчет должен содержать наименование и цель работы, схему экспериментальной установки, порядок ее проведения, расчетные формулы, таблицу измерения и вычисления величин, график вышеуказанных зависимостей и выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Должен ли работать насос 3 при выполнении замеров?

2. До какой высоты могут подняться уровни жидкости в трубках 12 и 13?

3. Могут ли быть и, если да, то когда показания пьезометров и трубок полного напора одинаковыми для одного и всех сечений?

4. Может ли полный напор в последующем сечении быть большим, чем в предыдущем?

5. Найти из графиков потери напора между вторым и шестым сечениями.

6. Будут ли отличаться показания пьезометров и трубок Пито соответственно друг другу при изменении расхода на одну и ту же величину вентиля 10 и 11?

7. Какова должна быть разность показаний трубок 12 и 13 для первого и седьмого сечений?

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 4

Порядок выполнения работы

1. Включить насос 11.

2. Полностью открыть вентиль 14 (расход воды в этом случае максимальный).

3. Измерить показания дифпьезометров и занести данные в таблицу.

4. Вентилем 14 установить новый расход воды и повторить все измерения 5...6 раз.

5. Закрыть вентиль 14 и выключить насос.

По пункту 3 измеряются следующие перепады напоров, мм:

–на диффузоре();

–на конфузоре;

–на резком расширении;

– на резком сужении;

–на резком повороте;

–на плавном повороте;

–на диффузоре ();

–на прямолинейном участке;

–на диафрагме.

Отчет должен содержать название темы и цель лабораторной работы, схему установки, основные расчетные зависимости, таблицу измеренных и вычисленных величин, график зависимости опытного и расчетного коэффициентов сопротивления трения от числа Рейнольдса и выводы.

Контрольные вопросы

1. От чего зависит коэффициент сопротивления трения?

2. Что такое гидравлически гладкие трубы?

3. От чего зависит коэффициент местных сопротивлений?

4. Что такое местное сопротивление?

5. Как определяется средняя скорость в сечении?

6. От чего зависит перепад уровней в дифференциальных пьезометрах?

| Номер опыта | ||||||

| Измеренные величины, мм | ||||||

| Вычисленные величины | ||||||

Таблица 7.1.

Протокол испытаний

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 5

Общие сведения

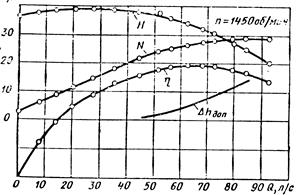

В состав энергетических испытаний центробежных насосов находит получение опытных зависимостей напора Н, мощности N и КПД насоса от его подачи Q при фиксированной частоте вращения вала n.

Напор насоса (или полная удельная энергия, сообщаемая насосом единице веса перекачиваемой им жидкости в единицу времени) представляет собой разность полных напоров в поперечных сечениях выходного и входного патрубков

![]() , (5.1)

, (5.1)

и выражается в метрах столба перекачиваемой жидкости. Здесь -плотность жидкости. При этом полезная мощность насоса (или мощность потока жидкости на выходе из него) находится по выражению

![]() (5.2)

(5.2)

Мощность насоса, подведенная к его валу, определяется по зависимости

где и - крутящий момент, приложенный к валу, и его угловая скорость.

Отношение этих мощностей представляет собой полный КПД насоса

Отчет должен включать: продольный разрез насоса (при наличии раздаточного материала), схему установки, порядок проведения испытаний, основные расчетные зависимости, протокол испытаний, характеристику насоса и выводы по работе.

|

Рис. 2.3. Характеристика центробежного насоса, полученная экспериментально.

Таблица 5.1

Протокол испытаний

| Номер опыта | Замеренные величины | Расчетные величины | |||||||

| n, об/мин | p H , кгс/см 2 | p В, кгс/см 2 | Q, л/с | М кр, | H, м.в.ст. | N, Вт | N n , Вт | % | |

Контрольные вопросы

1. Что входит в состав энергетических испытаний центробежного насоса?

2. Что такое напор насоса?

3. Каков принцип работы центробежного насоса?

4. Для чего предназначены верхнее и нижнее отверстия в корпусе 2 насоса (см. рис.2.1)?

5. Что нужно сделать перед запуском насоса?

6. Какие величины необходимо измерять при энергетических испытаниях?

7. Каким образом - осуществляется заливка насоса?

8. Как изменить режим работы насоса?

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 6

Оформленный отчет должен содержать:

1. Цель работы.

2. Схему насоса и гидравлическую схему лабораторной установки.

3. Порядок проведения испытаний.

4. Расчетные формулы.

5. Протокол испытаний.

6. Графики опытных характеристик насоса и насосной станции.

7. Выводы по результатам работы.

Таблица 3.1

Протокол испытаний

Контрольные вопросы

1. Устройство и принцип действия шестеренного насоса типа НШ. Основные параметры.

2. Назначение и работа лабораторной установки.

3. Как измеряются опытные величины?

4. Каков порядок проведения испытаний?

5. От чего зависит подача насоса и как она определяется при ?

6. Какие потери мощности оценивает механический КПД?

7. Как определить расход через клапан?

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 7

Порядок выполнения работы

1. Изучить схему установки.

2. Открыть краны Р1 и Р2.

3. Включить насосную станцию.

4. Плавно закрыть кран Р1.

5. Установить рукоятку регулятора потока РП в одно из фиксированных положений, повернув на 0,5…1,5 оборота, по указанию преподавателя.

6. Измерить секундомером время рабочего хода поршня.

7. Провести отсчет показаний манометров МН1 и МН2 при каждом из трех уровней нагрузки в период рабочего хода поршня.

8. Установить другое положение рукоятки регулятора потока РП в другом положении и повторить измерения при другой скорости движения поршня.

9. Открыть кран Р1.

10. Выключить насосную станцию.

Отчет должен содержать название и цель работы, гидравлическую схему установки, порядок проведения испытаний, основные расчетные зависимости, протокол испытаний и выводы по результатам работы.

Контрольные вопросы

1. Каковы устройство и принцип действия гидроцилиндров?

2. Что учитывает механический КПД силового гидроцилиндра?

3. Каким образом поддерживается постоянная скорость движения поршня при изменении нагрузки?

4. Каково назначение обратного клапана КО?

5. Расскажите о работе гидропривода на различных этапах цикла.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ

Ц е л ь: изучение приборов для измерения давления в жидкости, поверка технического манометра с трубчатой пружиной и определение точности измерения давления манометром.

Гидростатическое давление p – это направление сжатия в жидкости

где F – сила, действующая на выделенную в жидкости площадку .

Давление в любой точке жидкости действует нормально к элементарной площадке и не зависит от ее ориентации.

Для измерения давления применяются две системы отсчета (рис. 1.1). В одной давление отсчитывается от абсолютного нуля и называется абсолютным . В другой за начало отсчета принимается атмосферное давление . Тогда измеряемое положительное давление называется избыточным

Основное уравнение гидростатики определяет давление в произвольной точке покоящейся жидкости на глубине

где - давление на свободной поверхности жидкости; - удельный вес жидкости; - плотность жидкости.

Классификация приборов

Приборы для измерения давления жидкости весьма разнообразны и классифицируются по различным признакам – принципу действия, роду измеряемой величины, классу точности, диапазону измеряемой величины.

По роду измеряемой величины приборы разделяют на 4 группы:

1. Барометры – приборы для измерения атмосферного давления.

Жидкостные приборы отличаются простотой устройства и относительно высокой точностью измерения; их широко применяют как для лабораторных, так и для технических измерений. Жидкостные приборы служат для градуировки и поверки при других систем, измерения небольших избыточных давлений, разрежений, разности давлений, а также атмосферного давления.

Двухтрубный U-образный прибор представляет собой стеклянную трубку 1, изогнутую в виде буквы U. Трубка укреплена на доске 2 со шкалой, расположенной между ветвями трубки. Трубка прибора заполнена жидкостью (ртутью, водой, спиртом).

Однотрубный (чашечный) прибор представляет собой модификацию двухтрубного, одно из колен которого заменено широким сосудом (чашкой). Сосуд 1 соединен с вертикальной стеклянной трубкой 2. Резервуар, в котором измеряют давление, подключают к сосуду, а резервуар, в котором измеряют разрежение, - к трубке. О величине давления или разрежения судят по высоте столба жидкости в вертикальной трубке прибора. Преимущество чашечного прибора заключается в одном отсчете положения мениска жидкости в трубке.

Микроманометр с наклонной трубкой. При измерении малых давлений применяют приборы с наклонной трубкой. Прибор состоит из стеклянного сосуда 2, к которому под некоторым углом фи к горизонту припаяна стеклянная трубка 3. Сосуд с трубкой укреплен на деревянной доске 1 со шкалой.

Микроманометры с наклонной трубкой изготовляют обычно для измерения давления 157-980 Па. Погрешность этих приборов не превышает ±1,5 % предельного значения шкалы.

Поплавковые приборы представляют собой U-образные жидкостные приборы, у которых одно из колен расширено, и в нем помещен поплавок, связанный со стрелкой, движущейся вдоль шкалы. Поплавковые приборы чаще всего используют как дифференциальные манометры (дифманометры) для измерения разности давлений.

Колокольные приборы используют для измерения малых давлений и разрежений и в качестве дифференциальных манометров. Прибор состоит из сосуда 1 с жидкостью, в которую погружен колокол 2. Под колокол введена трубка 3 для соединения подколокольного пространства с объемом, в котором измеряют давление или разрежение. Если под колоколом создается избыточное давление, то он поднимается, так как на него действует дополнительная сила, направленная вверх и равная ps (р - избыточное давление под колоколом, s - площадь поверхности сферической части колокола).

В уравнения измерений жидкостных манометров в зависимости от их точности необходимо вводить поправки, учитывающие отклонения условий эксплуатации от условий градуировки, вид измеряемого давления и особенности принципиальной схемы конкретных манометров.

Условия эксплуатации определяются температурой и ускорением свободного падения в месте измерений. Под влиянием температуры изменяются как плотность жидкости, применяемой при уравновешивании давления, тк и длина шкалы. Ускорение свободного падения в месте измерений, как правило, не соответствует его нормальному значению, принятому при градуировке. Поэтому давление

Давление в жидкости измеряется приборами:

¾ пьезометрами,

¾ манометрами,

¾ вакуумметрами.

Пьезометры и манометры измеряют избыточное (манометрическое) давление, то есть они работают, если полное давление в жидкости превышает величину, равную одной атмосфере p = 1 кгс/см2= 0,1 МПа . Эти приборы показывают долю давления сверх атмосферного. Для измерения в жидкости полного давления p необходимо к манометрическому давлению p ман прибавить атмосферное давление p атм , снятое с барометра. Практически же в гидравлике атмосферное давление считается величиной постоянной p атм = = 101325 » 100000 Па .

Пьезометр обычно представляет собой вертикальную стеклянную трубку, нижняя часть которой сообщается с исследуемой точкой в жидкости, где нужно измерить давление (например, точка А на рис. 2), а верхняя её часть открыта в атмосферу. Высота столба жидкости в пьезометре h p является показанием этого прибора и позволяет измерять избыточное (манометрическое) давление в точке по соотношению

где h p пьезометрический напор (высота), м .

Упомянутые пьезометры применяются главным образом для лабораторных исследований. Их верхний предел измерения ограничен высотой до 5 м, однако их преимущество перед манометрами состоит в непосредственном измерении давления с помощью пьезометрической высоты столба жидкости без промежуточных передаточных механизмов.

В качестве пьезометра может быть использован любой колодец, котлован, скважина с водой или даже любое измерение глубины воды в открытом резервуаре, так как оно даёт нам величину h p .

Манометрычаще всего применяются механические, реже жидкостные. Все манометры измеряют не полное давление, а избыточное

Преимуществами их перед пьезометрами являются более широкие пределы измерения, однако есть и недостаток: они требуют контроля их показаний. Манометры, выпускаемые в последнее время, градуируются в единицах СИ: МПа или кПа (см. на с. 54). Однако ещё продолжают применяться и старые манометры со шкалой в кгс/см2 , они удобны тем, что эта единица равна одной атмосфере (см. с. 8). Нулевое показание любого манометра соответствует полному давлению p , равному одной атмосфере.

Вакуумметр по своему внешнему виду напоминает манометр, а показывает он ту долю давления, которая дополняет полное давление в жидкости до величины одной атмосферы. Вакуум в жидкости это не пустота, а такое состояние жидкости, когда полное давление в ней меньше атмосферного на величину p в , которая измеряется вакуумметром. Вакуумметрическое давление p в , показываемое прибором, связано с полным и атмосферным так:

Величина вакуума pв не может быть быть больше 1 ат , то есть предельное значение p в » 100000 Па , так как полное давление не может быть меньше абсолютного нуля.

Приведём примеры снятия показаний с приборов:

пьезометр, показывающий h p = 160 см вод. ст. , соответствует в единицах СИ давлениям p изб = 16000 Па и p= 100000+16000=116000 Па ;

манометр с показаниями p ман = 2,5 кгс/см2 соответствует водяному столбу h p = 25 м и полному давлению в СИ p = 0,35 МПа ;

вакуумметр, показывающий p в = 0,04 МПа , соответствует полному давлению p= 100000-40000=60000 Па , что составляет 60 % от атмосферного.

Эпюры давления жидкости

Эпюра давления жидкости ¾ это графическое изображение распределения давления жидкости по твёрдой поверхности, соприкасающейся с ней. Примеры эпюр для плоских и криволинейных поверхностей приведены на рис. 3 и 4. Стрелками на эпюре показывают направление действия давления (вернее, направление нормальных напряжений, возникающих от действия давления, так как по 2-му свойству давление скалярно). Величина стрелки (ордината) откладывается в масштабе и количественно показывает величину давления.

Эпюры давления служат исходными данными для проведения расчётов на прочность и устойчивость конструкций, взаимодействующих с жидкостями: стенок плавательных бассейнов, баков, резервуаров, цистерн. Расчёты ведутся методами сопротивления материалов и строительной механики.

В большинстве случаев строят эпюры избыточного давления вместо полного, а атмосферное не учитывают из-за его взаимного погашения с той и другой стороны ограждающей конструкции. При построении таких эпюр для плоских и криволинейных поверхностей (см. рис. 3 и 4) используют линейную зависимость давления от глубины pизб = gh и 1-е свойство гидростатического давления (см. с. 8).

Законы Архимеда и Паскаля

Практическое значение имеют два закона гидростатики: Архимеда и Паскаля.

Закон Архимеда о подъёмной (архимедовой) силе F n , действующей на погружённое в жидкость тело, имеет вид

где V m объём жидкости, вытесненной телом.

В строительной практике этот закон применяется, например, при расчёте подземных резервуаров на всплытие в обводнённых грунтах. На рис. 5 показан резервуар, часть которого расположена ниже уровня грунтовых вод (УГВ). Таким образом, он вытесняет объём воды, равный объёму его погружённой части ниже УГВ, что вызывает появление архимедовой силы F п . Если F п превысит собственный вес резервуара G р , то конструкция может всплыть.

Закон Паскаля звучит так: внешнее давление, приложенное к жидкости, находящейся в замкнутом резервуаре, передаётся внутри жидкости во все её точки без изменения. На этом законе основано действие многих гидравлических устройств: гидродомкратов, гидропрессов, гидропривода машин, тормозных систем автомобилей.

Гидростатический напор

Гидростатический напор H это энергетическая характеристика покоящейся жидкости. Напор измеряется в метрах по высоте (вертикали).

Гидростатический напор H складывается из двух величин (рис. 6):

где z геометрический напор или высота точки над нулевой горизонтальной плоскостью отсчёта напора О-О ; h p пьезометрический напор (высота).

Гидростатический напор H характеризует потенциальную энергию жидкости (её энергию покоя). Его составляющая z отражает энергию положения. Например, чем выше водонапорная башня, тем больший напор она обеспечивает в системе водопровода. Величина h p связана с давлением. Например, чем выше избыточное давление в водопроводной трубе, тем больше напор в ней и вода поднимется на бльшую высоту.

Напоры для различных точек жидкости должны отсчитываться от одной горизонтальной плоскости О-О для того, чтобы их можно было сравнивать друг с другом. В качестве горизонтальной плоскости сравнения О-О может быть принята любая. Однако если сама труба горизонтальна, то иногда для упрощения расчётов удобнее О-О провести по оси трубы. Кроме того, на практике часто высотные отметки z и H отсчёта напоров от О-О отождествляют с абсолютными геодезическими, отсчитываемыми от среднего уровня поверхности океана. В России, например, они отсчитываются от уровня Балтийского моря.

Важная особенность гидростатического напора состоит в том, что он одинаков для всех точек покоящейся жидкости, гидравлически взаимосвязанных. Равенство напоров HA = HB проиллюстрировано для точек А и В в резервуаре на рис. 6, невзирая на то, что они находятся на разных глубинах и давления в них неодинаковые. Следует обратить внимание, что для открытых резервуаров напор в любой точке жидкости находится очень просто: от О-О до уровня свободной поверхности воды, на которую действует атмосферное давление p атм .

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "1111111111111111111111111111"

Гидравлические и пневматические устройства .

Практическая работа № 1.

Приборы для измерения давления.

Выполнил: Группа…………………

1111111111 2010 г.

Цель работы: изучение конструкции и принципа работы приборов для измерения давления.

Давление измеряют жидкостными и пружинными манометрами,

а также пьезометрами.

Пьезометром измеряют давление жидкости высотой столба той же жидкости. Он представляет собой открытую сверху трубку, присоединенную нижним концом к месту измерения давления (рис. 1). Жидкость в пьезометре поднимается (если давление в месте измерения больше атмосферного) на высоту Н п называемую пьезометрической высотой. При этом давление в точке измерения складывается из давления р 1 на свободную поверхность жидкости, заключенной в сосуд, и давления столба жидкости высотой Н. Оно уравновешивается давлением в пьезометре

р а

р а

Таким образом, чем больше разность давления на свободную поверхность жидкости, заключенной в сосуд, и атмосферного давления, тем больше разность высот уровней жидкости в пьезометре и в сосуде.

Пьезометрами измеряют давление жидкости, в частности воды, незначительно отличающееся от атмосферного, так как большие избыточные давления могут быть уравновешены лишь давлением

столба воды большой высоты.

|

Пружинными манометрами измеряют значительные давления жидкостей и газов. Схема такого манометра показана на рис. 2. Он состоит из спиральной трубки 1, один конец которой запаян,

а другой, открытый, конец сообщается с сосудом, в котором измеряют давление. Рабочее тело оказывает давление р на внутреннюю поверхность трубки. На внешнюю ее поверхность действует

давление р н наружного воздуха. Под действием разности давлений трубка раскручивается (выпрямляется) тем сильнее чем больше эта разность. К запаянному концу трубки прикреплен механизм, поворачивающий на соответствующий угол указательную стрелку 2.

Таким образом, с помощью манометра измеряют не абсолютное давление в сосуде, а избыточное давление в нем. Абсолютное давление в сосуде

где р ман это давление, которое показывает манометр.

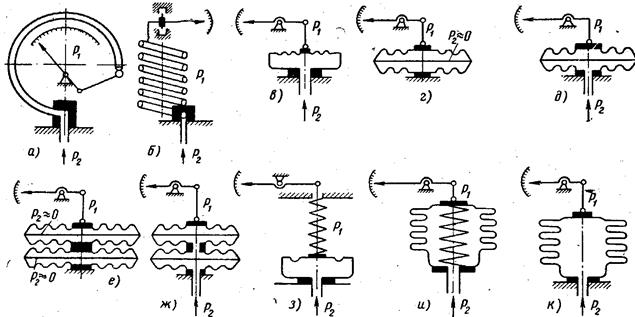

По виду упругого чувствительного элемента пружинные приборы делятся на следующие группы:

1) приборы с трубчатой пружиной, или собственно пружинные (рис. 3а,б );

2) мембранные приборы, у которых упругим элементом служит мембрана (рис. 3в ), анероидная или мембранная коробка (рис. 3г,д ), блок анероидных или мембранных коробок (рис. 3е,ж );

3) пружинно-мембранные с гибкой мембраной (рис. 3з );

4) приборы с упругой гармониковой мембраной (сильфоном) (рис. 3к );

5) пружинно-сильфонные (рис. 3и ).

Рис. 3. Типы пружинных устройств

По назначениям манометры можно разделить на технические -общетехнические, электроконтактные, специальные, самопишушие, железнодорожные, виброустойчивые(глицеринозаполненые), судовые и эталонные (образцовые).

Общетехнические : предназначены для измерения не агрессивных к сплавам меди жидкостей, газов и паров.

Электроконтактные : имеют возможность регулировки измеряемой среды, благодаря наличию электроконтактного механизма. Особенно популярным прибором этой группы можно назвать ЭКМ 1У, хотя он давно снят с производства.

Специальные: кислородные- должны быть обезжирены, так как иногда даже незначительное загрязнение механизма при контакте с чистым кислородом может привести к взрыву. Часто выпускаются в корпусах голубого цвета с обозначением на циферблате О2(кислород); ацетиленовые -не допускают в изготовлении измерительного механизма сплавов меди, так как при контакте с ацетиленом существует опасность образования взрывоопасной ацетиленистой меди; аммиачные-должны быть коррозиестоикими.

Эталонные : обладая более высоким классом точности (0,15;0,25;0,4) эти приборы служат для поверки других манометров. Устанавливаются такие приборы в большинстве случаев на грузопоршневых манометрах или каких-либо других установках способных развивать нужное давление.

Судовые манометры предназначены для эксплуатации на речном и морском флоте.

Железнодорожные: предназначены для эксплуатации на Ж/Д транспорте.

Самопишушие: манометры в корпусе, с механизмом позволяющим воспроизводить на диаграмной бумаге график работы манометра.

Вакуумме́тр - вакуумный манометр, прибор для измерения давления разреженных газов.

По принципу действия вакуумметры можно подразделить на следующие типы:

· классические - являются обычными манометрами (жидкостными либо анероидами) для измерения малых давлений. В жидкостных вакуумметрах в измерительном колене применяется масло с известной плотностью и с по возможности малым давлением пара с тем, чтобы не нарушать вакуум. Обычно жидкостные манометры изолируют от остальной вакуумной системы при помощи азотных ловушек - специальных устройств наполняемых жидким азотом и служащих для вымораживания паров рабочего вещества манометра. Область измеряемых давлений от 10 до 100000 Па.

· ёмкостные - основаны на изменении ёмкости конденсатора при изменении расстояния между обкладками. Одна из обкладок конденсатора выполняется в виде гибкой мембраны. При изменении давления мембрана изгибается и меняет ёмкость конденсатора, которую можно измерить. После градуировки возможно использовать прибор для измерения давлений. Область измеряемых давлений от 1 до 1000 Па.

· термопарные - принцип действия основан на охлаждении за счёт теплопроводности. Термопара находится в контакте с нагреваемым проводом. Чем лучше вакуум, тем меньше теплопроводность газа, и следовательно выше температура проводника (теплопроводность разрежённого газа прямо пропорциональна его давлению). Проградуировав подключенный к термопаре гальванометр при известных давлениях можно использовать измеряемое значение температуры для определения давления. Область измеряемых давлений от 10 −3 до 10 Torr

· ионизационные - принцип действия основан на ионизации газа. При понижении давления газа уменьшается число атомов, способных подвергнуться ионизации, и соответственно ионизационный ток, текущий между электродами при данном напряжении. Область измеряемых давлений от 10 −12 до от 10 −1 Torr. Подразделяются на вакуумметры с холодным катодом (Пеннинга и магнетронные) и с накаливаемым катодом.

Термопарный и ионизационный вакууметры широко применяются в промышленности и экспериментах, так как являются массовыми, хорошо повторяемыми приборами. Практически выполняются в виде электронных ламп со стеклянным отростком, соединяющимся с исследуемым объёмом с помощью шланга или припаивания.

Жидкостные U -образные манометры (рис. 4) применяют для измерения малых давлений. Измеряемое давление зависит от плотности применяемой в манометре жидкости, поэтому при пользовании жидкостными манометрами следует оговаривать, какая жидкость употребляется. Наиболее часто в жидкостных манометрах используют ртуть, воду или спирт.

В U-образных стеклянных манометрах свободный конец трубки сообщается с атмосферой, а к другому концу подводится измеряемое давление. Простейшая схема измерения давления жидкостным стеклянным манометром показана на рис. 4.

Атмосферное давление р атм воздействует на один конец U-образной трубки, частично заполненной рабочей жидкостью. Другой конец трубки с помощью различного рода подводящих устройств соединен с областью измеряемого давления р абс. При р абс > р атм жидкость, находящаяся в части подведенного измеряемого давления, будет вытесняться в часть, соединенную с атмосферой. В результате между уровнями жидкостей, находящимися в разных частях U-образной трубки, образуется столб жидкости, высота h которого определяется из выражения

h = (р абс – р атм)/((r ж – r атм)g ),

|

где р абс – абсолютное измеряемое давление; r ж – плотность рабочей жидкости; r атм – то же окружающей атмосферы; g – ускорение свободного падения, принимаемое в среднем равным 9,80665 м/с 2 , но имеющее зависимость от географической широты местности.

Для измерения малых давлений с высокой точностью применяют микроманометры (рис. 5). Такой микроманометр состоит из резервуара 1 и наклонной трубки 2 со шкалой. В резервуар налита жидкость (чаще всего спирт), а один конец трубки входит в резервуар, образуя с ним сообщающиеся сосуды. При давлении р = р 1 - р г на жидкость в сосуде, она перемещается в трубке и занимает на шкале положение L . При угле а наклона трубки, давление, измеряемое микроманометром, определяют по формуле р=ρgH sinα .

Прибор монтируют в корпусе, устанавливаемом с помощью

регулировочных винтов строго по уровню.

Для измерения разности давлений в двух резервуарах или в двух точках одного трубопровода часто применяют так называемые дифференциальные манометры

.

Схема присоединения такого

манометра к измеряемому объекту показана на рис. 6. Пусть на поверхности жидкости плотностью ρ в сосуде А

давление р А,

на поверхности жидкости с той же плотностью ρ в сосуде В - давление р в. Если манометр заполнен жидкостью, плотность которой ρ ман, то можно записать следующее равенство:

р а =ρgh1=р в +ρgh2+ρ ман gh

Учитывая, что h 2 -h 1 =-h, получим р а -р в =(ρ ман -ρ)gh. Таким образом, разность давлений определяется разностью уровней жидкостей в коленах дифференциального манометра и разностью плотностей жидкостей в манометре и измеряемых резервуарах.

Вывод.

Давление является одним из важнейших параметров химико-технологических процессов. От величины давления часто зависит правильность протекания процесса химического производства. Под давлением в общем случае понимают предел отношения нормальной составляющей силы к площади, на которую действует сила. При равномерном распределении сил давление равно частному от деления нормальной составляющей силы давления на площадь, на которую эта сила действует. Величина единицы давления зависит от выбранной системы единиц (табл. 1).

Различают абсолютное и избыточное давление. Абсолютное давление P а - параметр состояния вещества (жидкостей, газов и паров). Избыточное давление р и представляет собой разность между абсолютным давлением P а и барометрическим давлением Р б (т. е. давлением окружающей среды):

Р и = Р а - Р б.

Если абсолютное давление ниже барометрического, то

Р В = Р б - Ра,

где P в - разрежение.

Единицы измерения давления: Па (Н/м 2); кгс/см 2 ; мм вод. ст.;

Таблица 1

Соотношение между единицами давления:

Контрольные вопросы.

1. Какой величиной характеризуется силовое воздействие жидкости на твердые тела?

Ответ: давление это силовое воздействие жидкости на твердые тела.

2. Какое давление измеряют с помощью манометров?

Ответ: с помощью манометра измеряют не абсолютное давление в сосуде, а избыточное давление в нем.

3. Что такое абсолютное давление?

Ответ: абсолютное давление это общее давление, измеряемое путем деления единицы площади на единицу площади, вызываемой жидкостью. Оно равно сумме атмосферного и манометрического давления.

Список используемой литературы:

В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и теплотехники»